议会选举落幕,欧洲年轻人集体右转?

文/亦凡

编辑/漆菲

为期四天的欧洲议会选举结束,欧盟的明天已在成型路上。

选举结果虽未正式落定,但初步统计昭示了欧盟政治图景的变化,也将影响到各党派的结盟选择。

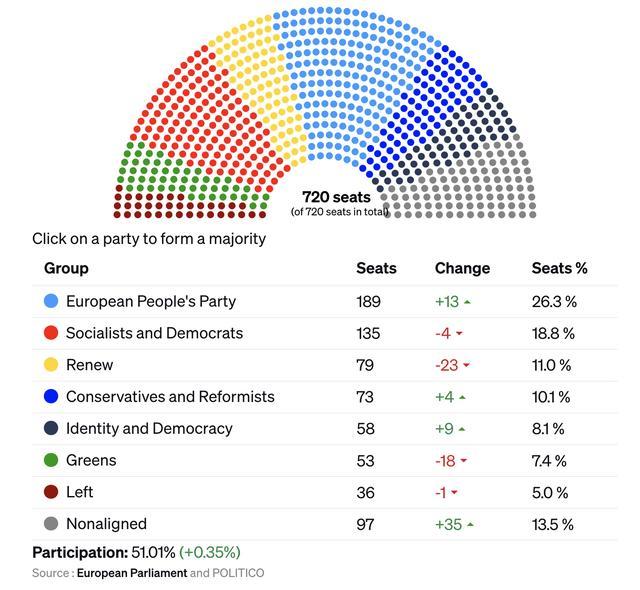

截至6月13日,欧洲议会官方网站发布的数据显示,在720个议会席位争夺中,排在第一的是欧洲人民党党团(EPP),拿下189个席位,该党派立场为中间偏右;其次是中间偏左的社会党与民主党进步联盟党团(S&D,下称社会党党团),取得135席。

截至6月13日,欧洲议会选举投票结果统计。

其余主要政党还包括支持欧洲主义的复兴欧洲党团(Renew Europe),它汇集了中间派和自由党;欧洲保守及改革党团(ECR)持右倾、疑欧立场,另一个极右翼民粹主义派别是认同与民主党团(ID),这两个党团新增13席,堪称本次选举的大赢家;主张绿色政治的绿党/欧洲自由联盟(Greens/EFA)则损失明显,从第四大党派位置滑落;左翼联盟党团(The Left)目前是欧洲议会最小的党团。此外,还有约100个不隶属于任何党团(Nonaligned)的议席。

“中间派仍占多数,这对欧洲的强大和稳定至关重要。换句话说,中间派仍在坚持。”欧盟委员会主席冯德莱恩如此评价。

然而,极右翼势力上升已是明显趋势,更令欧洲主义者忧心的是,在欧盟内外危机中成长的下一代,正将手中的选票投给极右翼。

年轻人出现右转趋势,在多国投票给极右翼政党。

法德执政党均大败

欧洲议会选举中,候选人通过所在国的党派背景进行竞选,一旦当选,他们通常在欧洲议会“合并同类项”,加入议会中的政党团体,这些团体在很大程度上反映了其所在党派的政治。

当然也有例外,比如匈牙利青民盟和德国极右翼选择党(AfD)就不隶属于任何团体。选举两周前,选择党被欧洲认同与民主党团踢出门外,因其头号候选人马克西米利安·克拉赫(Maximilian Krah)公开替纳粹党卫军辩白,他声称必须根据具体情况来评估这些人是否有罪。这让法国人无法接受,二战期间纳粹党卫军在法国犯下战争罪和反人类罪。

从最后的议席分布看,欧洲的中右翼和中左翼均保住了主流地位。与此同时,欧洲主义者和绿党遭遇重挫,他们失去的席位旁落极右翼手中。这个结果在意料之中,选前的众多分析和预测指出,极右翼将在此次选举中渔利。

这个令人担忧的势头在欧盟领头羊法德两国尤其凸显。720个欧洲议会席位分配与成员国的人口递减成比例,德法两国占据最多,分别是96席和81席。选举过后,最受振奋的也是这两国的极右翼势力。

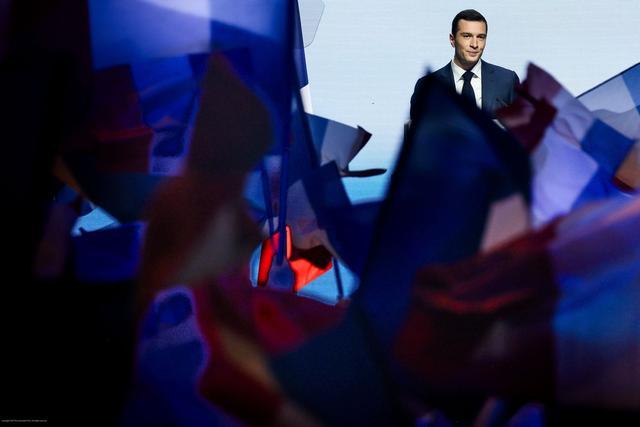

在法国,28岁的乔丹·巴德拉(Jordan Bardella)是极右翼国民联盟的头号候选人,这个夜晚对于他以及国民联盟主席玛丽娜·勒庞来说再美好不过。数据显示,国民联盟以31.4%的得票率大幅领先,马克龙领导的中间阵营只获得15%的支持,被对手甩开两倍有余。

乔丹·巴德拉是法国国民联盟在欧洲议会选举中的头号候选人。

选民们在欧洲议会的选择,也是对本国政治现状的公投。这样的得票率,将现任总统马克龙推入尴尬境地。巴拉德讽刺称,两党得票率“前所未有的差距”反映出“对总统及其政府的强烈否定和拒绝”。

英国谢菲尔德大学欧洲政治学者斯蒂芬妮·卢克(年轻人出现右转趋势,在多国投票给极右翼政党。.jpgStephanie Luke)向《周刊》指出,“这是因为在某种程度上,一些选民认为,欧洲选举的利害关系比国家选举要小。因此,在欧洲议会选举中,他们往往会用选票来表达抗议。”

结果揭晓后,马克龙出人意料地宣布解散议会,提前举行选举,定在6月底至7月初进行。马克龙将提前选举描述为有信心的举动,他表示,相信法国选民“有能力为自己和子孙后代做出最佳选择”。勒庞则回应称,欢迎马克龙的决定,并称她的政党已准备好在马克龙召集的议会选举结果出来后执政。

马克龙发表讲话宣布解散议会。

这被视为一场豪赌,一旦马克龙所在政党表现更糟,只会让极右政党进一步得势,也会影响其剩余的总统任期。不过也有分析认为,这种情况不太可能发生,因为欧洲议会选举是选民用于向现任政府施压的方式,并不预示着国内选举的必然结果。

从欧洲议会的整体结果来看,中间派没有输,社会党党团同五年前相比仅丢失两个席位。但这主要是依靠其在马耳他、罗马尼亚和瑞典赢得的选票,才让中左翼得以保持议会第二大党的位置。

而在德国,情况让总理朔尔茨感到焦虑。根据出口民调,他领导的中左翼社会民主党(SPD)支持率下滑至13.9%,创下历史最低。主要反对党基民盟(CDU)/基社盟(CSU)获得31%的选票,是社民党的两倍多。社民党总部因此充斥着落寞的气息,社民党秘书长凯文·库纳特(Kevin Kühnert)表示,他的党派将“从内部寻找我们所犯的错误”。

更令朔尔茨感到挫败的是,极右翼选择党被重重丑闻淹没的前提下,得票率仍从2019年的11%跃升至15.9%。选择党对这样的结果大为欢迎,尤其在德国东部地区,该党获得了普遍支持。选择党联合领导人蒂诺·克鲁帕拉(Tino Chrupalla)向德国电视二台 (ZDF) 表示,这是一个“超级结果”。

这场选举昭示了朔尔茨所领导的联合政府的艰难前景,他们明年恐怕无望再获得多数席位。最新的民调显示,目前70%的德国人对政府不满意,满意的比例仅为22%。德意志交易所集团首席执行官西奥多·魏默(Theodor Weimer)被爆出曾在4月一个会议上说,德国正在变为一个“发展中国家”,并指责总理朔尔茨在经济问题上“缺乏领导力”。

尽管反对党呼吁进行提前大选,但朔尔茨的发言人表示,德国不会效仿法国,会如期在明年秋天进行选举。

德国极右翼政党选择党庆祝选举胜利。

除去法德,极右翼势力占优也在意大利和奥地利显现,意大利是议会席位第三多的国家。

出口民调显示,意大利总理梅洛尼领导的极右翼意大利兄弟党得票率为28.8%,领先于中左翼对手的24.1%;在奥地利,极右翼自由党以25.4%的支持率位居榜首,小幅领先人民党和社会民主党,后两党支持率分别为24.5%和23.2%。

但除了上述国家,极右翼势力的赢面大多不如预期。弗拉芒利益党在比利时得票率为14.5%;丹麦人民党也是如此,得票率仅6.4%;荷兰自由党也未能掀起极右浪潮。

在匈牙利,极右翼遭遇了更大挫败。虽然欧尔班领导的青民盟以44.8%得票率位居第一,但这是该党在欧洲议会选举的最差成绩,也远低于民调预测。

到了北欧国家,更呈现出一幅不同图景——极右翼政党的支持率有所下降,左翼政党和绿党的支持率均出现上升。比如瑞典,反移民的瑞典民主党表现不如预期,没能超越主流政党,得票率仅有13.2%,甚至低于绿党的13.8%。芬兰的极右派更是一败涂地,仇外的正统芬兰人党仅仅位居第六,左翼联盟却出人意料占据了第二位。

美国佐治亚大学民粹主义和极右翼研究专家卡斯·穆德(Cas Mudde)认为,此次欧洲议会选举能反映国家层面的发展,但如果要借此判断极右翼的整体实力,“它在欧洲层面的代表性不足”。

英国肯特大学政治与社会科学教授阿尔贝娜·阿兹马诺娃(Albena Azmanova)倒不这么看。她认为,选举结果依然表明,极右翼是一股非常强大的力量,不再边缘。阿兹马诺娃长期关注欧洲问题,目前担任欧洲议会顾问。

她向《周刊》指出,“20年前,主流政党说,我们只要无视它们、不和它们合作就行。但现在我们看到,为了保护自己的领地不受极右翼势力的入侵,主流政党正在采纳后者的想法,特别是在移民和庇护政策上。换句话说,欧盟正在向右转。即便选票没有流向极右政党,主流政党已经在施行后者的主张了。”

年轻人抛弃主流政党

这场选举中,一个值得关注的趋势是,不少年轻人正走向政治光谱的右侧。荷兰研究员乔斯·德·沃格(Josse de Voogd)专门研究选举地理,他表示,欧洲年轻选民正转向包括极右翼在内的新政党,许多历史悠久的中间派政党则主要依赖年长选民的支持。

近期的政治研究表明,在比利时、法国、葡萄牙、德国和芬兰,年轻选民支持反移民和反建制政党的数量与年长选民持平,甚至超过年长选民。

位于布鲁塞尔欧洲议会外的选举广告。

此外,不同的性别也决定了不同立场。比如,年轻女性通常支持绿党和其他左翼政党,而反移民政党在年轻男性中更受欢迎。当然,这个结论不适用于所有成员国,比如意大利的年轻人整体更偏好左翼政党。

但在法德两国,年轻人的右转问题相当严峻。德国电视二台称,在这次选举中,30岁以下的德国选民纷纷转向极右翼,与五年前相比,选择党的支持率上升了10个百分点,绿党的支持率下降了18个百分点,不少人则转向欧洲党(Volt)等小党派。

德国针对年轻人的一项研究表明,14岁至29岁的年轻人最喜欢的政党发生了变化,14.5%的人表示会投票给选择党。 法国亦是如此。民调机构益普索5月底发布的调查显示,30岁以下人群中,34%的选民打算支持国民联盟。

同样的风向也出现在荷兰。尽管吉尔特·维尔德斯领导的极右翼自由党成绩不达预期,但仍受到该国年轻人的欢迎,这从去年选举中已经体现。当时他在竞选活动中将经济适用房与移民限制挂钩,引起年轻选民的共鸣。类似地,葡萄牙极右翼“够了”党(Chega)也是利用了年轻人对住房危机的不满而迅速崛起。

荷兰自由党领导人吉尔特·威尔德斯在去年的荷兰国内选举中崛起。

就算没有极右翼政党,传统党派也很难留住年轻人的心。

21岁的荷兰大学生达芙妮(Daphne)告诉《周刊》,这是她第一次参与欧洲议会选举,投给了爱护动物党(PvdD)。该党与她的政治观点更契合——例如支持巴勒斯坦、关注气候议题,也关注女性有色人种。达芙妮说,“虽然我想选择一个左翼政党,但我不想投给社会党(荷兰左翼政党),因为他们总是批评欧盟。”

爱护动物党最终只在欧洲议会拿到一个席位,达芙妮依然为此高兴,“尽管这不足以带来什么改变,但我投给了自己认可的价值观。”

21岁的卡伊(Kaj)这次将票投给了欧洲党。他在国家选举中一般会投给爱护动物党,但这次决定投给欧洲党。这是卡伊的选举策略。“因为这个党支持欧洲一体化,重视社会自由和个人权利。”他告诉《周刊》,从经济政策来说,他其实不太喜欢欧洲党,因为该党居于中间,而他的立场更左一些,但以欧盟的标准看,欧洲党还是偏左的。

卡伊觉得,欧洲议会选举结果对荷兰和欧盟而言都好于预期,但他仍然感觉情况糟糕,无论气候危机还是边境上的战火都让他十分在意。

有的年轻人甚至愿意选择经验不多的政党。20岁的劳拉(Laura)投给了西班牙统一党(Sumar),该党去年才刚刚成立。

劳拉告诉《周刊》,她对女性权利、促进文化多样性、社会援助等议题感兴趣,统一党符合她的利益和理念,“作为一个联合政党,他们在政治上只有一年经验,比其他政党经验少。然而,他们表现出与其他政党的合作态度,并在经济和社会权利问题上非常坚定。”

过去十年,欧盟一直鼓励年轻人投票,以提升低迷的投票率。选举之前,德国、奥地利、比利时和马耳他将投票年龄降至16岁,希腊则降至17岁,这让2000万年轻欧盟选民首次获得投票资格。

五年前,正是年轻人的投票热情,扭转了投票率下滑的趋势,从1979年欧洲议会第一次举行选举到2014年,投票率从62%逐渐下降到42.5%,但在2019年,投票率回升至50.6%。这一年,年轻选民的激增也为绿党带来了强有力的支持,将其推上了欧盟政治舞台,当时被称为“绿色浪潮”。

如今,不少年轻人却出现转向,这种投票偏好很大程度上与选民关切相关。五年前,大家齐心协力推崇气候事业,冯德莱恩上台后通过了一揽子计划,即欧洲绿色协议,旨在将气候政策打造为欧盟的核心项目,掌握规则制定的权力以引领全球。

冯德莱恩希望连任欧委会主席。

但时过境迁,欧洲的重重危机削弱了气候在年轻人心中的权重。这个议题依旧重要,但这些年全球陷入动荡、通胀加剧、工作机会减少,欧洲千禧一代开始被极右翼的议程打动——后者关注主流政党的失败,利用社交媒体笼络年轻人,并称建制派是造成上述问题的根源。

阿兹马诺娃认为,问题的症结出在“不安全感”(insecurity)。她向《周刊》指出,在法德等较为富裕的国家,年轻人认为自己不会像父辈们一样生活优渥,而他们已经习惯了富裕舒适的生活,因此担忧未来这样的日子不再。

“年轻人最常出现的担忧是对老年贫困的恐惧,他们要提前考虑,虽然现在过得不错,但三四十年后可能不会和现在一样。这种恐惧困扰着每个人,他们大多数会投票给能提供简单解决方案的政党,而极右翼政党往往有着这种解决方法——比如荷兰自由党就提出为老年家庭提供资助,法国的勒庞则承诺为30岁以下年轻人减税。”

阿兹马诺娃的学生里,不少人有两三个硕士学位,却依然担心找不到工作。“尽管他们有文凭有技能,也很聪明,但始终面临这样的困难。尽管报纸上说有很多工作机会,但大多是短期合同,没办法让人确信可以靠这份工作谋生。”阿兹马诺娃说。

“一般来说,这些极右翼政党没有宏大的竞选纲领,但是有小的提案和实施社会政策的具体想法。与此同时,其他政党谈论的很多是关于社会正义和环境这样的话题,解决方案十分复杂,也不确定能否推行。比如绿党总说,我们要关注民众,要有长期的投资,极右翼则简单很多,直接说会将移民挡在外面,这样你们就有更多机会了。”她进一步解释说。

对一些人来说,就算不喜欢极右翼,也会投给有具体行动计划的政党。22岁的西班牙人马蒂(Martí)告诉《周刊》,他投给了西班牙左翼“我们能”党(Podemos)。“该党提出的政策,能让人看到他们具体要做什么以及如何去做,相比之下,其他政党虽然目标宏大,但不知道如何实现目标,或者解释得很糟糕,这对我来说毫无意义。当然‘我们能’也有缺点,但相比之下要少一些。”

阿兹马诺娃进一步说,这次复兴欧洲党团之所以失去很多选票,是因为人们的不安全感恰恰来自于自由市场(比如自由贸易相关政策),因此这也是一种姿态,表明他们感受到了威胁。

极右翼冲击依然有限

总体来看,强硬右派正摆脱过去十余年的边缘地位,规模扩大使其在欧盟内部的话语权提升,这意味着他们能在立法领域施加更大影响力。欧洲议会并不直接制定法律,但拥有对立法进行审查、修改和表决的权力。

虽然势头强劲,极右翼带来的冲击并不会迅速传导开来,因为这股力量并非铁板一块,要看他们彼此之间能否克服分歧、携手合作。欧亚集团咨询公司的穆杰塔巴·拉赫曼(Mujtaba Rahman)表示:“尽管右翼团体取得了进展,但内部的分裂和混乱将限制其在未来五年对欧盟政治和政策议程的影响。”

“在欧盟面临的很多问题上,右翼民族主义者持有不同意见。”美国《纽约时报》分析称,比如对俄罗斯的制裁,匈牙利总理欧尔班、荷兰民族主义领袖吉尔特·威尔德斯以及德国选择党都予以反对,但法意两国的极右翼势力与乌克兰站在一边;移民问题上,各方分歧也已经显现,意大利的梅洛尼促成欧盟放松了对寻求庇护者的请求,但欧尔班希望废除该计划,并采取更为严格的措施;此外,各方在是否举行脱欧或进行欧元区公投的问题上也摇摆不定。

即便极右翼能够达成一致,他们想实现的重大政治议程也很难在欧盟顺利推行,毕竟欧盟政策制定需要27个国家达成妥协。

欧洲的极右翼政客都持反移民立场,但在如何加强移民控制上存在分歧。

除此之外,极右翼政党一旦获得更多政治关注,也可能将自己向温和化、主流化路线包装,以获得更大选民基础。欧洲政策研究中心 (CEPS) 分析师索菲·拉萨克 (Sophie Russack) 表示,“他们尝到了影响力和权力的滋味,且明白为了在决策桌上占有一席之地,需要采取温和的立场。”

法意两国的极右翼已然如此。比如国民联盟的巴德拉,他穿衣考究,温文尔雅,总以谦虚语气与选民沟通,这也是勒庞有意软化其党派形象的策略。且不同于过去,勒庞正努力使该党摆脱反犹太和反穆斯林的立场。

法国国民联盟领导人勒庞,努力使该党和过去的形象以及部分立场进行切割。

北京外国语大学国际关系学院教授王朔向《周刊》指出,“勒庞领导的国民联盟越来越正规化,她要求议员们进议会要穿西装打领带,而原先的国民联盟有点街头运动的感觉。由此来看,传统极右翼正在通过‘洗白’变得正统化,哪怕因此会失去部分选民。”

“毕竟想要执政,必须向中间靠,在法国体制下,这样的政党也会变得正常化,即便勒庞上台,也不会是一个颠覆者。”王朔说。

(实习生胡馨月、闫梓萌、谷佳怡对本文亦有贡献)

上一篇:没有了

下一篇:美韩的“皇亲国戚”都被判了